100年前的今天 毛泽东在黄浦江畔送别小伙伴

100年前的今天

1919年3月17日

第一批中国赴法勤工俭学的年轻人

乘坐“因幡丸”邮轮从黄浦江畔启航

那天,毛泽东在上海的这个码头

为他们送别

从此以后

一批批满怀救国理想的有志青年

从上海横渡重洋

远赴法国追求新知

周恩来、邓小平、陈毅、

聂荣臻、蔡和森、向警予等

也怀揣追求真理、振兴中华的梦想

踏上了上下求索之路

今天,跟着小红(ID:hszs1921)

一起回顾1919年至1920年

中国掀起的赴法勤工俭学热潮

毛泽东生平第一次来上海

在黄浦江畔挥手相送赴法学子

1918年4月,毛泽东、蔡和森等在湖南组织了革命团体——新民学会,经常组织会员讨论中国的出路问题。恰在这时,原在湖南第一师范学校教书,后来到北京大学任教的杨昌济先生给毛泽东来信,告知有人发起赴法勤工俭学的消息。

于是,新民学会专门讨论了组织会员和湖南青年参加赴法勤工俭学的问题。他们认为通过留学,可以直接研究西欧工人运动的经验,学习马克思主义的新思潮与西方的文化科学技术,正是“向外发展”的一个好机会。从此,毛泽东、蔡和森等同志便着手积极组织,进行赴法勤工俭学的准备工作。

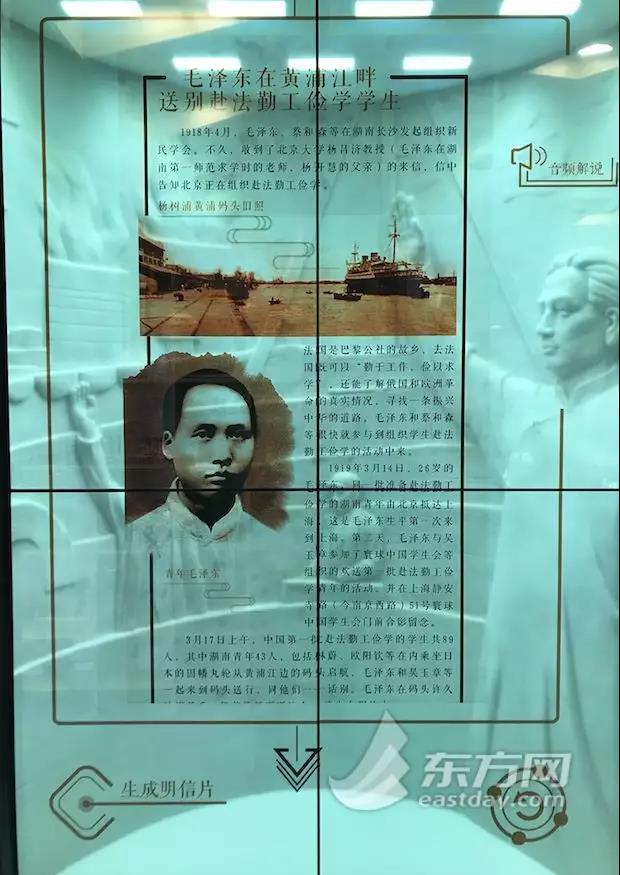

位于秦皇岛路码头市民休闲驿站的红色故事多媒体展示平台

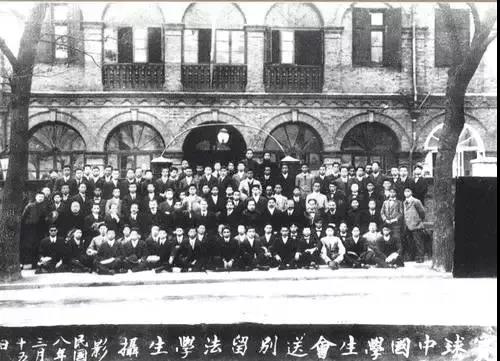

1919年3月14日,26岁的毛泽东,同一批准备赴法勤工俭学的湖南青年由北京抵达上海,这是毛泽东生平第一次来到上海。第二天,毛泽东与吴玉章参加了环球中国学生会等组织的欢送第一批赴法勤工俭学青年的活动,并在上海静安寺路(今南京西路)51号环球中国学生会门前合影留念。

1919年3月15日,环球中国学生会送别留法学生合影。后排右一为毛泽东

在沪期间,毛泽东经常去南市斜桥的湖南会馆(原制造局路43号,原建筑今已不存在)看望在那里候船的家乡青年,勉励大家说:“勤工之余要多多研究进步的思想学说,了解各国情况,将来回来为改造我们的国家作贡献。”

近日,中国第一批赴法勤工俭学的学生共89人,包括林蔚、欧阳钦等在内乘坐日本的因幡丸轮从秦皇岛路东面的汇山码头启航,毛泽东和吴玉章等一起来到码头送行,同他们一一话别。作为留法勤工俭学的组织者和支持者,毛泽东在码头许久地挥着手,望着轮船渐渐远去,消失在视线中。

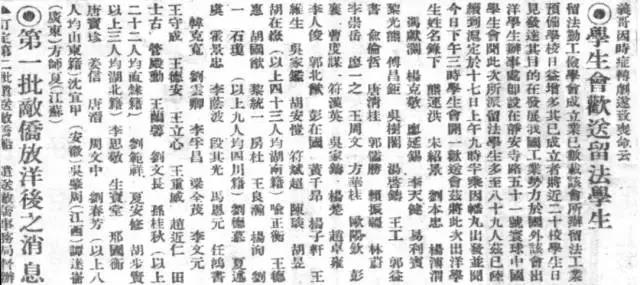

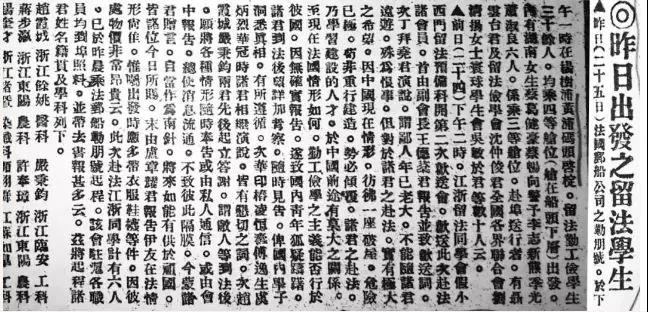

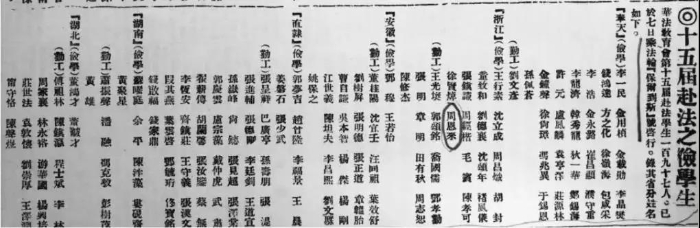

1919年3月15日《申报》关于“学生会欢送留法学生”的报道和留法学生名单

这场留法勤工俭学运动缘起于1912年成立的“留法俭学会”,到1919年发展成为风靡全国的留学风潮。根据华法教育会的档案记载:从1919年3月17日第一批勤工俭学生乘日本因幡丸邮轮赴法开始,到1920年12月15日最后一批学生搭乘法国智利号邮轮启程,两年间前后一共20批1843名中国学生赴法做工求学,其中1600余名学生是从上海黄浦江沿岸的码头出发。

位于秦皇岛路码头市民休闲驿站红色故事多媒体展示平台所生成的电子明信片

毛泽东组织大批青年出国留学,自己却留在国内,他认为:“我们要有人到国外去看些新东西,学些新道理,研究些有用的学问,拿回来改造我们的国家。同时也要有人留在本国,研究本国问题。”

(相关链接:青年毛泽东的上海情缘)

周恩来、邓小平、蔡和森等革命先辈

都踏上赴法勤工俭学之路

1920年11月7日,一艘法国邮船“博尔多斯”号将要驶离上海港。那时的人们不知道,它将载运一个后来名扬世界的乘客去欧洲,他的名字就是周恩来。这一天,恰好是列宁领导的十月革命爆发三周年。这一天,也开启了周恩来人生旅途的重要转折。

在法国勤工俭学时的周恩来

赴欧之后,周恩来广读博览,涉猎各种学说思潮,进一步了解欧洲各种改造社会的主张,从而最后选择并确定自己所要走的道路,并把它应用到中国来,寻求拯救中华的具体途径。

留法归来,周恩来已经是有着坚定信仰的共产党人。他说:“我认的主义一定是不变了,并且很坚决地要为他宣传奔走。”

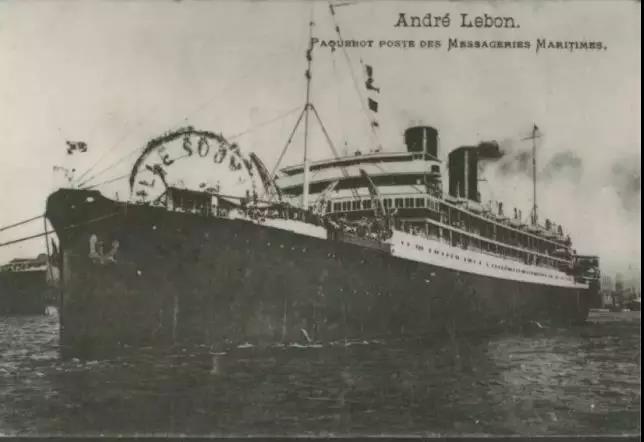

1919年3月至1920年12月,以周恩来、邓小平为代表的一大批革命青年自上海启程赴法。他们大多数乘坐法国邮轮公司的邮船去往法国。图为法国邮轮公司当年在上海至法国航线上行驶的邮船。(法国里昂图书馆馆藏)

1920年9月5日,由四川华法教育会组织的第十七批赴法勤工俭学队伍经过近10天的航行,来到了赴法勤工俭学的起点站——上海,准备搭船赴法。9月11日,天色阴暗,大雨如注,整个申城笼罩在茫茫雨雾中,但黄浦江岸边的法兰西码头上却是热闹异常。大约90名年龄在15岁到25岁之间的青年学生撑着伞、冒着瓢泼大雨,排队等候登上小艇。

他们大多身穿欧洲款式或美国款式的服装,其中有几位来自湖南和江苏,但绝大多数是重庆赴法勤工俭学学校的学生。其中,一位个子不高、圆圆的脸上充满了稚气的少年格外引人注目,这就是年仅16岁的邓小平。

1920年留法勤工俭学的邓小平

小平同志事后回忆:“我们看到中国当时是个弱国,我们要使他强大。我们认为要达到这一目的,只有使他走上现代化的道路,所以我们去西方学习。”

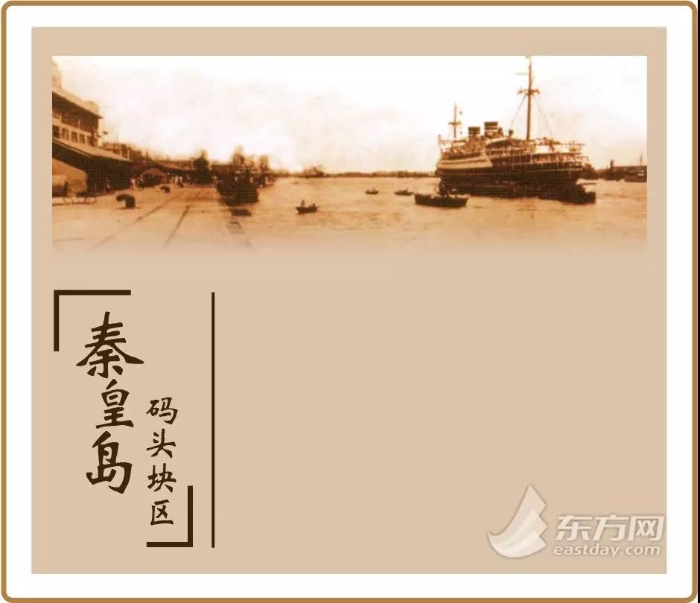

秦皇岛路轮渡站旧照

1919年12月,年逾50岁的她倾家荡产,率儿女远渡重洋勤工俭学。经过整整35天的海上颠簸,他们终于到达法国。

她就是蔡和森、蔡畅兄妹的母亲葛健豪,毛泽东、邓小平尊称她为“大家长”“蔡伯母”。蔡和森之所以鼓励母亲一起赴法,一是为了唤起国民的觉悟,使女界同时进化,二是他深知坚强的母亲能够克服远途劳累以及在异国他乡的困难。

1920年春假,在蒙塔尔纪学习的勤工俭学学生合影。前排左一为蔡和森,左二为向警予,左十为蔡畅

为了学习法文,蔡和森进了男子公学,葛健豪、蔡畅、向警予则一起进了女子公学。每每遇到读不准的法文单词时,葛健豪就让子女们给予辅导,最后终于过了语言关。蔡和森告诉母亲,法国人民喜爱中国的湘绣。这位乐观的革命妈妈白天上课,晚上抓紧时间刺绣,用换来的钱贴补家用,除了供儿女们正常开支外,还拿剩余的钱资助他人。

后来,蔡畅谈到母亲赴法勤工俭学时,称赞这是一个惊世之举,“葛健豪老当益壮的英勇形象,在很长一段时间内成了鼓舞我们青年一代艰苦奋斗的榜样”。

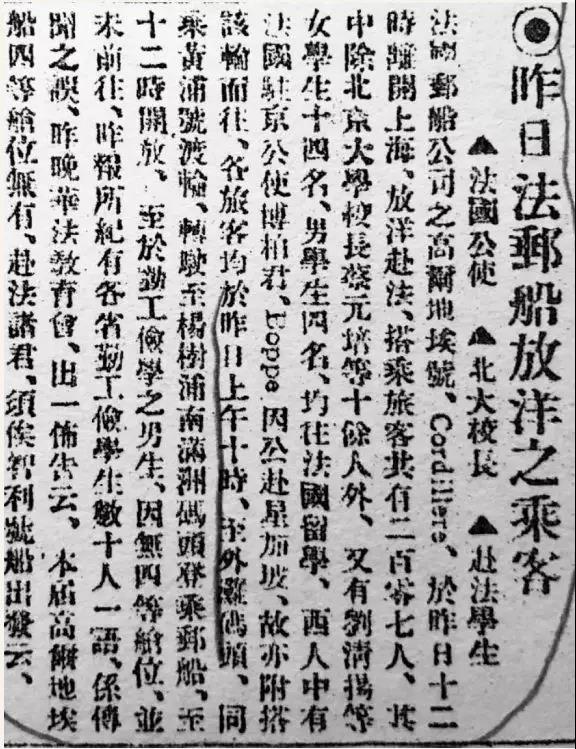

1919 年12月26 日《民国日报》之《昨日出发之留学生》一文内载:“昨日(二十五日)法国邮船公司之勒朋号。于下午一时在杨树浦黄浦码头启碇。”

赵世炎、王若飞、陈延年、陈毅、聂荣臻、李富春、李维汉、李立三、徐特立、许德珩等革命先辈也都是从黄浦江畔前往海外留学的。可以说,黄浦江畔见证了一代又一代当年的有志青年播下革命的火种。

黄浦江两岸分布众多码头

赴法勤工俭学的码头之谜如何解开?

黄浦江两岸分布着众多码头,留法勤工俭学生在上海哪个码头出发众说纷纭。考证出发地,也成为后人追寻留法青年足印,扛起红色文化大旗的新方式。

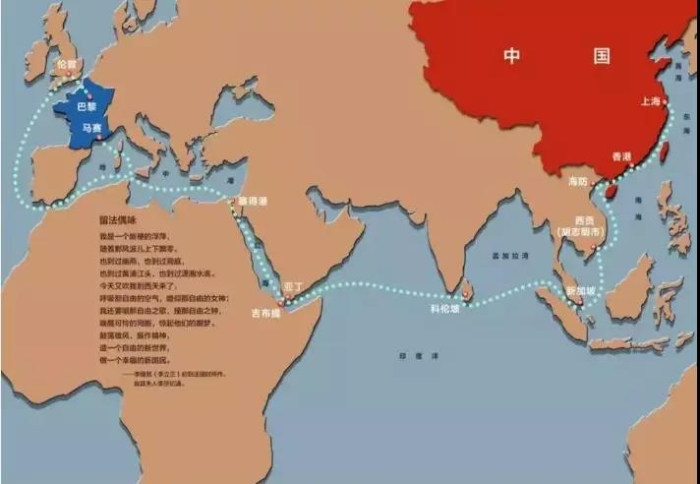

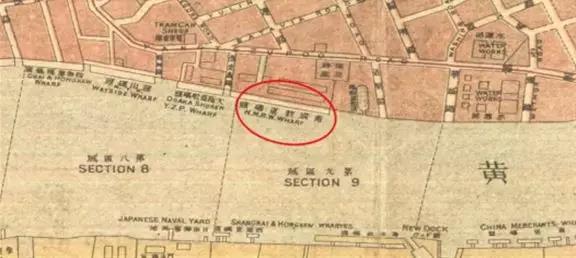

上海赴法航行路线示意图

还原历史只有尽可能走近它。民国初年,上海新闻业呈现一派繁盛景象,报馆林立、文人丛集。当时较有影响力的《申报》《民国日报》《字林西报》《新闻报》等“主流大报”,为搜寻留法勤工俭学的码头之谜提供了帮助。

1920年11月25日《申报》记载高尔地埃号24日从黄浦码头起航

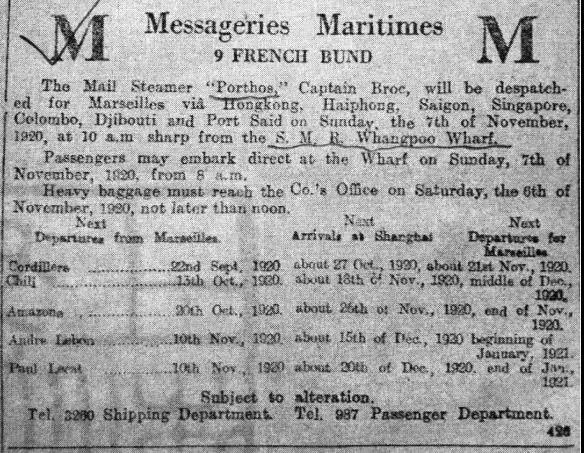

1920年11月1日的《字林西报》船期信息记载:The Mail Steamer “Porthos,” Captain Broe, will be despatched for Marseilles via Hongkong, Haiphong, Saigon, Singapore, Colombo, Djibouti and Port Said on Sunday, the 7th of November, 1920, at 10 a.m. sharp from the S.M.R. Whangpoo Wharf.

1920年11月1日《字林西报》报道博尔多斯号于7日从黄浦码头出发

1920年11月4日《申报》刊登《国外轮船》一文记载:“又有博尔多斯号已于二号七时,离开日本神户还申,大约明日(五号)八点钟,可以到申,亦停南满洲码头,即于七号开还马赛,先赴香港、海防,然后往西贡、星加坡,而到北出云。”

黄浦码头位置,出自1920年上海地图

南满洲码头即黄浦码头。随博尔多斯号赴法的学生中,就有周恩来。1920年11月7日的《民国日报》《时事新报》和《申报》登载的留法学生名单里,周恩来赫然在列。

1920年11月6日《民国日报》记载乘博尔多斯号赴法学生姓名,周恩来在列

据《上海港史话》(古、近代部分)记载,黄浦码头位于黄浦江下游北岸,东起大连路,西至秦皇岛路,北依杨树浦路。这里原为滩地,面积约43亩。以前的黄浦码头,就是现在的秦皇岛路码头。

现在的秦皇岛路渡口

1920年9月1日的《字林西报》船期信息记载:The Mail Steamer “Andre Lebon” Captain Cousin , will be despatched for Marseilles via Hongkong, Saigon, Singapore, Colombo, Djibouti and Port Said on Friday, the 10th of September, 1920, at 11 a.m. sharp from the S.M.R. Whangpoo Wharf.

这里的邮轮为盎特莱蓬号,码头仍然指黄浦码头。在1920年9月14日《时事新报》登载的学生名单中,有邓希贤(邓小平)的简单信息。

盎特莱蓬号

透过1919年12月9日的《时报》、1919年12月10日的《申报》和1919年12月10日的《民国日报》看出,聂荣臻等人从此出发;据1919年12月26日的《申报》、1919年12月26日的《民国日报》和1919年12月26日的《时报》记载,葛健豪、蔡畅、向警予等人从此出发(蔡和森亦同船赴法);在1920年11月25日的《申报》上,明确刘清扬等“至杨树浦南满洲码头登乘邮船”,即在此登轮;根据1920年11月21日的《申报》和1920年12月10日的《申报》提供的船期信息,何长工等人乘坐的智利号停泊在黄浦码头。

由此可证实,原黄浦码头是赴法勤工俭学生从上海出发的一个重要地点。

秦皇岛路码头(原黄浦码头)周边建筑

近日,“上海与留法勤工俭学运动”(1919-2019)学术研讨会在秦皇岛路32号东码头园区,即黄浦码头旧址举行,同日,“黄浦码头旧址”铭牌揭牌。

中共上海市杨浦区委书记李跃旗表示,2019年是“留法勤工俭学运动——从上海出发”100周年,这场当年席卷全国的伟大运动,唤醒了万千青年,成为中国近代史上的一座丰碑。包括周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、蔡和森、向警予等有志青年,从黄浦码头登上留法勤工俭学的邮轮,开启了追寻真理之旅。这些后来的中国共产党的重要领导人为新中国建立、社会主义建设、改革开放事业做出杰出贡献,更为上海、为杨浦留下了永不退色的记忆。

中共上海市委党史研究室主任徐建刚说:“一个城市纪念什么人,纪念什么事,体现了这个城市的品格与精神,这次研讨会既是致敬历史,也是昭示未来。”

中共上海市委宣传部副部长徐炯指出,研究留法勤工俭学运动是研究和挖掘红色文化的重要组成部分。“我们要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好。”

作为留法勤工俭学亲历者家属代表,陈昊苏和周恩来总理的侄子、中国知青网理事长周秉和也登台讲述了对先辈的怀念之情和个人感想。

近日,虹口区在北外滩举行《睁眼看世界,启航北外滩》纪念早期赴海外留学史料展暨研讨会活动

近日,来自当年第一批从北外滩出发的中国赴法勤工俭学者的吴震寰后裔、女儿吴本立(吴玉章的孙女),以及李立三的后裔女儿李英男、周恩来的侄孙女周蓉等寻访了他们的祖父辈当年曾经启航海外留学地的北外滩滨江。

吴本立说,在爷爷吴玉章等人的倡导下,一大批觉醒了的中国知识分子怀着救国寻求真理的理想,从上海横渡重洋赴法追求新知。父亲在法学成后,曾经工作一段时间并取得一定成就,便毅然回国工作。可以说,当年赴法勤工俭学为后来新中国的建设和发展培育了一大批各方面的人才。

赴法勤工俭学运动,为中国新民主主义革命孕育了一大批优秀的领导者,为中国共产党储备了一大批中坚力量,也为近代中国造就了一大批科学文化事业的栋梁之材!