邓小平赴欧洲寻求真理的起航之地

20世纪20年代的上海,不仅是连接中国和西方的经济和航运中心,而且是各种思潮广泛传播、相互争锋的交汇点。当时的上海既是中国共产党早期组织的诞生地,也是赴法勤工俭学运动的中心,吸引了无数胸怀强国梦想的热血青年,从全国各地汇聚到这里。作为其中的一分子,1920年9月,年仅16岁的邓小平告别家乡四川,来到上海,转赴法勤工俭学,到西方国家寻找一条实现民族独立和国家富强的道路。

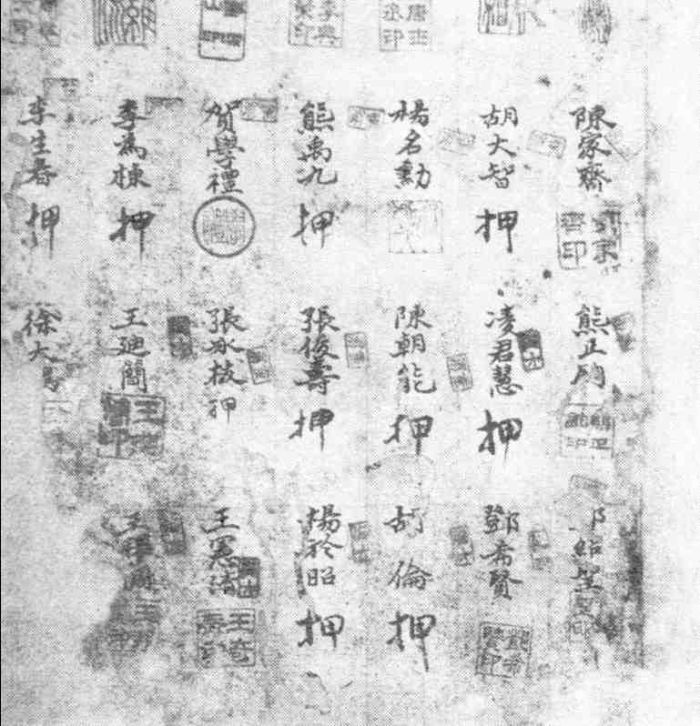

9月5日(星期天),由四川华法教育会组织的、包括邓小平在内的赴法勤工俭学会学生83人组成的第十七批赴法勤工俭学队伍经过近10天的航行,来到了赴法勤工俭学的起点站——上海,准备搭船赴法。

1920年9月11日,星期六,天色阴暗,大雨如注,整个申城笼罩在茫茫雨雾中。但在黄浦江岸边的法兰西码头上,却是热闹异常。大约90名年龄在15岁到25岁之间的青年学生撑着伞、冒着瓢泼大雨,排队等候登上小艇。他们大多身穿欧洲款式或美国款式的服装,这是又一批即将赴法勤工俭学的青年学生。他们之中有几位来自湖南和江苏,但绝大多数则是重庆留法勤工俭学学校的学生。其中,一位个子不高、圆圆的脸上充满了稚气的少年格外引人注目,这就是年仅16岁的邓小平(邓希贤)。

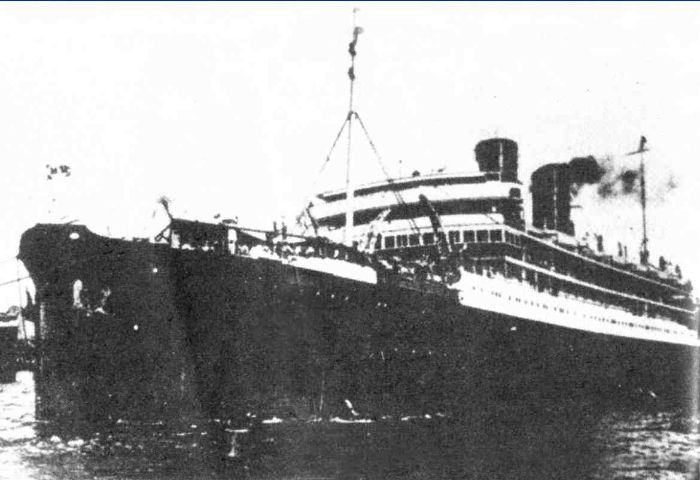

在前来送行的华法教育会工作人员、记者和学生们的送别和祝福声中,邓小平和同学们一起搭乘专供旅客登船用的小艇,沿黄浦江顺流而下,到达杨树浦码头,登上法国邮轮昂特莱蓬号。

昂特莱蓬号是当时一艘比较先进、豪华的轮船,常年往来于欧、亚、美三大洲之间。它长约165米,宽约20米,高约33米,排水量有几万吨。船的舱位分为3等,每个舱中可以容纳数百名乘客,其中一等舱的票价为800元,二等舱的票价为500元,三等舱的票价是300元,而这些赴法勤工俭学的学生们买的则是100元的四等舱(即无等统舱)船票。所谓的四等舱,就是货舱,是为了照顾这些贫穷的赴法勤工俭学学生而临时设置的。

学生们刚登上轮船,只听得一声汽笛长鸣,昂特莱蓬号起锚开航,不久就驶出吴淞口,进入浩瀚无垠的大海之中。邓小平和同学们一起奔到甲板上,倚着高高的船栏,在大雨中无限深情地凝望着这片逐渐模糊的土地,眼中的泪水情不自禁地夺眶而出。此时他们的心中既有对故土的依依惜别之情,更多的则是对国家、对民族强烈的责任感,正是这种责任感使邓小平和同学们选择了赴法勤工俭学之路,为国家和民族寻找新的出路。