孙中山与杨浦

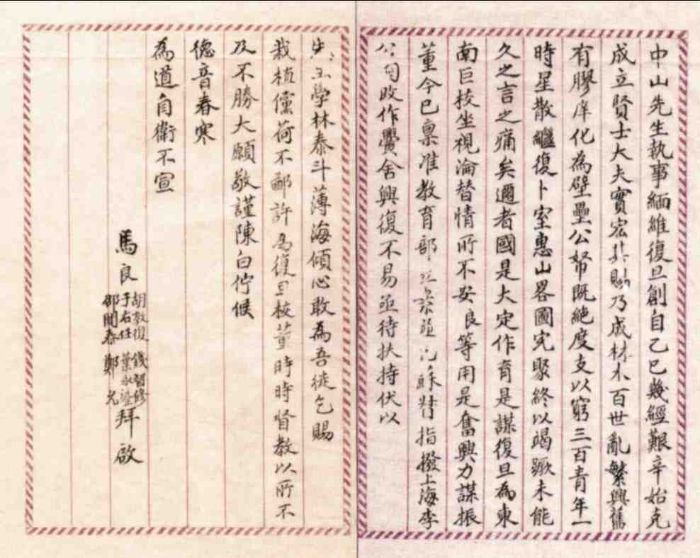

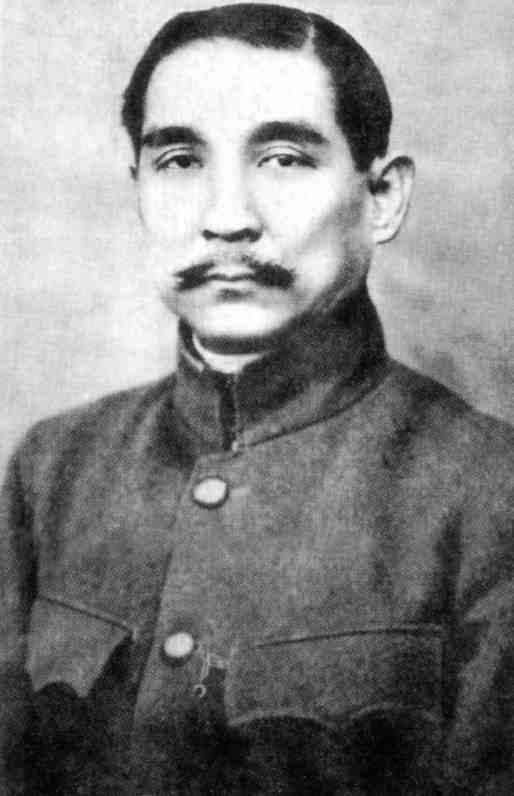

孙中山(1866-1925)伟大的民主革命先行者。1912年4月,孙中山辞去南京临时政府大总统职务后来到上海,马相柏、胡敦复、于右任、邵力子等复旦人向他发出联名邀请函,恳请其出任复旦校董。对此,孙中山欣然接受。复旦大学历届董事会董事名录中,孙中山在各位董事中排名第一,可谓“首席校董”。

1919年“五四”运动爆发后,复旦大学等学生决定实行全市学生罢课,并举行集会游行。孙中山非常支持学生的爱国运动,邀请学生领袖叙谈鼓励。孙中山还多次为复旦师生题词勉励。

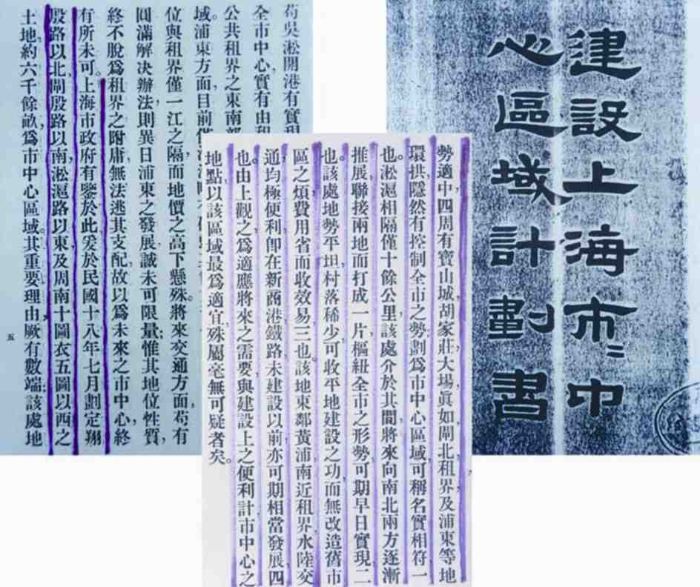

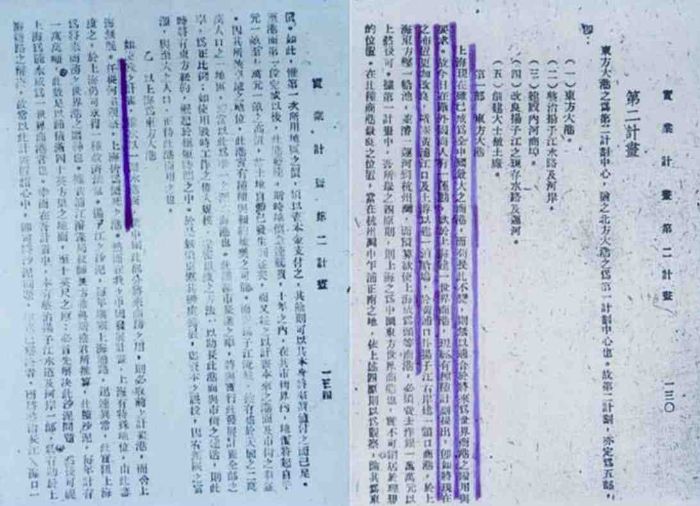

1919年5月21日,孙中山因广州护法军政府完全被滇桂系军阀把持,愤而出走,于6月26日回到上海,开始了在法租界1年零5个月的蛰居生活。这段赋闲岁月,孙中山撰写出了《建国方略》这部架构中国现代化发展方向的纲领性巨作。在这部洋洋10余万言的建设计划中,孙中山为中国未来的工业发展设想了一个包罗万象的宏伟大纲,其中提到开辟全新的北方、东方、南方三大商用港口,以上海为东方大港。“欲于上海建一世界商港”、“上海之为中国东方世界商港”,明确表达了上海要改造的观点。1925年3月孙中山因病逝世,未能看到《建国方略》的真正实施。

1927年7月,上海被国民政府确定为特别市。1929年7月,上海特别市政府按照孙中山要将上海建成一个“东方大港”的宏伟目标,正式推出“大上海计划”。1930年起,“大上海计划”进入大规模的开发建设阶段,其核心区均在今天的杨浦区境内。1932年1月,日军制造“一.二八”事变,核心地区处于战争前沿,所有建设工程都随之停顿下来。以后继续施工,陆续完成了部分项目,包括当时的上海特别市政府大厦、上海市图书馆、上海市博物馆、上海市体育场等10多处大型建筑。值得一提的是,为了纪念和告慰孙中山,新落成的上海特别市政府大厦北侧广场矗立着著名雕塑家江小鹣所铸的孙中山铜像(1937年毁于日军炮火,2009年重建)。1937年8月“八一三”后,江湾新市中心区又成中日交战战区,9月被日军占领,11月后上海沦陷,“大上海计划”被迫完全中止。

“大上海计划”的出台、实施,从根本上来说符合孙中山先生的建设上海东方大港的思想。当年大上海计划保留下来的建筑已经成为历史的见证。