在杨浦传播革命真理的邓中夏

从湖南省宜章县出发,到北京、广州、上海杨树浦、莫斯科,然后又返回上海杨树浦,最后南京雨花台成为终点站。当我们走进革命先烈邓中夏的世界,追随他短暂却光辉的人生步伐,可以感受到他至死不渝的忠诚。今天,如果站在杨树浦路1509号如今是杭州路第一小学前,听着从教室里传来一片朗朗的读书声,会是怎样的感受?这里曾经是邓中夏提议下创办的平民夜校旧址。这所平民夜校,当时以星火燎原之势,短短几年就在沪东地区全面铺开,这里的师生成为沪东工人运动的一支重要力量。

△邓中夏牺牲前的最后一张照片

邓中夏,1894年10月生于湖南,与毛泽东同乡。他在湖南高等师范学习的时候,师从杨昌济,也就结识了毛泽东。23岁那年,他随父亲来到北京,考入北京大学文学系,又结识了正在北大任教的李大钊,使他很快走上了布尔维什克道路。他在北京大学发起“增进平民知识、唤起平民自觉性”的平民教育演讲团,也为后来在杨浦创办平民夜校奠定了基础。

带着浓厚湖南口音的邓中夏,初来上海的时候,他马上意识到如果不学好沪语是开展不了革命工作的。一天晚上,他路过加尔各答路(今杭州路)棚户区,无意中听到有人在叫“又死人了”。邓中夏为了搞清怎么回事,走近一步,原来是一个大约十二三岁的女孩子,拉着两个年幼的妹妹跪在已经奄奄一息的母亲身边。左邻右舍忿忿不平,而邓中夏一句话也没有听明白。

好在人群中,有一位会说湖南话的,邓中夏从他口中了解到,那些邻居生活非常困难,有的小孩被迫停学出去谋生,有的小孩连学校的门都没有进,直接到周边工厂当童工。

邓中夏走出棚户区,开始意识到:一定要用方言对工人进行文化提高与政治宣传,自己广东话和英语都学会了,难道还学不会沪语吗?

好在工人阶级渴望改变命运的决心日益高涨,当大家得知眼前的邓中夏,是上海的中共中央工人运动的负责人,能为他们点燃心中的明灯,激动地把他拉到自己的家里要和他叙家常。邓中夏通过和工人们的交流,从一点都不会沪语,到很快地能说“洋泾浜沪语”,而工人们也懂得了改变自己的命运首先要提高文化素质与政治觉悟。工人们的心门被打开,打开平民学校之门也游刃有余了。

△邓中夏的著作

1928年春天,那是女工们的春天。邓中夏创办杨树浦平民女工学校成立了。这股春风很快吹遍整个沪东地区,在平民女工学校成立之后,相继增设几所平民学校,渐渐地,这里的师生成为沪东工人运动的一支重要力量。

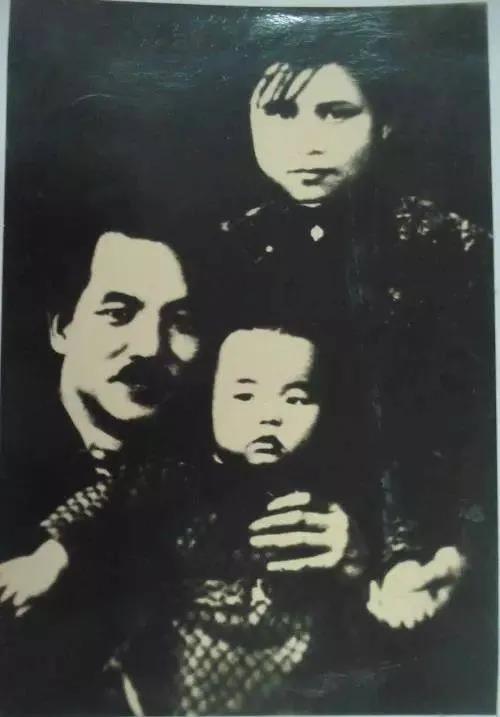

就在同年年底,也就是邓中夏被派到莫斯科担任中共中央驻共产国际代表的前一天,他抚摸着快要临盆的妻子李惠馨的肚子说。“妹妹,离民国十八年春天不远了,这股春风一定感染了我们的孩子,听!他在妈妈的肚里已经等不及了。”邓中夏一直爱称妻子李惠馨为“妹妹”,而李惠馨也习惯称邓中夏为“哥哥”。她拿出早已为邓中夏准备好的盘缠和亲自缝制的大棉衣,交到他手中:“哥哥,穷家富路,那边的气候更寒冷。”

邓中夏起先不肯,但拗不过李惠馨倔强的劲,只好收下了。1929年2月,李惠馨怀抱四个月大的儿子在中共中央秘密护送下来到莫斯科,与邓中夏团圆。1930年6月,邓中夏因为工作需要又从苏联回到杨树浦,由于儿子太小,不便同行,李惠馨没有和邓中夏一同回国。

△邓中夏一家合影

然而,1931年6月,李惠馨回沪后,邓中夏受到左倾教条主义的错误打击,被撤销了一切领导职务,连起码的生活费也被停掉,并责令他赶快离开华德路(今长阳路)的一幢石库门房子。但是在这种含冤忍辱、一贫如洗的逆境中,邓中夏对党的事业依然忠心耿耿。他说:“一个人遇到挫折是难免的,也是不可怕的,可怕的是受到挫折便失去了信心。”他相信自己经历一次挫折,一定会比以前更好地为党工作。

此时,因工作性质和需要,李惠馨不能与邓中夏在一起。李惠馨向组织提出照顾邓中夏的要求,但遭到了拒绝。这个时候,李惠馨的倔强脾气又上来了,一次次向上级申述:“只要邓中夏还是共产党员,他就是我的丈夫,妻子照顾丈夫是理所当然的事。”功夫不负有心人,李惠馨终于回到邓中夏身边。

“妹妹,我们的儿子呢?”邓中夏问李惠馨。李惠馨便向邓中夏说出儿子在他离开莫斯科之后染上了肺炎,加上营养不良而不幸夭折的实情。1933年夏,李惠馨再次怀上了孩子,但邓中夏却不幸因叛徒出卖被国民党逮捕。

狱中秘密党支部派人在放风时间悄悄问他:“大家想知道你的政治态度?”邓中夏一听连说:“问得好!请告诉同志们,就是烧成灰,我邓中夏也是共产党人!”1933年9月21日,邓中夏壮烈牺牲在南京雨花台。