“我要天天望着党中央、毛主席”——张浩的故事

1942年3月9日上午九时,在延安中央党校门前广场上,举行了万人公祭仪式,这是党中央为因病医治无效去世的中共中央委员、八路军一二九师第一任政委张浩举行的公祭。仪式结束后,毛泽东、朱德、任弼时等中央领导人亲自将棺材抬到桃花岭上安葬。这是毛泽东唯一的一次为战友执绋安葬。那么,张浩的一生,是怎样的一生,张浩在沪东又领导了哪些斗争呢?下面就为大家讲述张浩的故事。

△ 张 浩

1925年12月6日,进入严冬季节的上海,天气是异常寒冷。这天上午八点多钟,在闸北,大约在今天西藏北路青云路附近的一块空地上,有一万多工人、学生进行游行集会。这是中国共产党领导上海的工人、学生举行支援北平反奉倒段的游行集会。这天天气虽然寒冷,但是群情激愤,“打倒段祺瑞!”“推翻军阀政府”的口号声,此起彼伏。这时,军阀当局出动大批荷枪实弹的军警包围了会场,企图冲散集会的群众。就在这紧要关头,一支由数百人组成的游行队伍从杨树浦方向赶来。他们身穿工人服装,踏着整齐的步伐,呼喊响亮的号令,领头的是一位不到30岁的汉子。只见他挥动手臂,迎着军警的刺刀,勇猛地抵挡敌人的棍棒枪托,率领工人队伍奋力冲进包围圈。他在与军警搏斗时,头顶被刺刀挑开了一条寸余长的口子,鲜血染满衣衫,全身上下被反动军警的棍棒枪托打得遍体鳞伤。他忍痛高呼:“弟兄们!我们要反对屠杀中国人,我们要反对帝国主义……冲啊!弟兄们!”游行队伍在他奋不顾身的精神鼓舞下,冲进入了会场,冲散了军警的包围。这个领头的汉子,正是时任中共杨树浦部委书记的张浩。大会开始,身负重伤的张浩,坚强地走上讲台,控诉帝国主义和封建军阀的罪行,但他的话还未讲完,由于出血过多,当场就昏倒在讲台上。愤怒的工人群众以为他因伤重而牺牲,便抬着他向包围的军警冲去。军警头目看到群众抬着昏迷不醒的张浩冲了过来,唯恐张浩成为五卅运动后的第二个顾正红,连忙指挥军警把路让开。就这样,工人群众冲出了包围圈开始游行,高喊着口号,浩浩荡荡地走过青云路、虬江路等市区街道,情景极为悲壮。游行途中,张浩被送进医院,经抢救脱险,但他从此留下常常头痛的后遗症。

张浩,原名林祚培,又名林仲丹、林育英、李复生等,1897年2月出生于湖北黄冈县林家染铺湾。林育英和林育南、林彪是堂兄弟,被称为林家三兄弟。其中的林育南也在沪东从事过革命工作,曾担任沪东区委书记,以后再专门给大家讲林育南的故事。张浩是在林育南的帮助下走上革命道路的。1922年2月,张浩加入了中国共产党,是最早的工人党员之一,也是中国工人运动的卓越领导者,还是中共杨树浦部委的第一任书记。1925年五卅运动爆发以后,中国工人运动再一次掀起高潮。根据斗争形势的需要,张浩结束了在苏联的学习,当年5月回国,8月担任中共杨树浦支部书记,10月担任杨树浦部委书记。这里,要向观众朋友们介绍一下,中国共产党成立后,在沪东地区工厂林立、工人集中的地方发展党员,先成立了杨树浦支部、引翔港支部,在此基础上1925年10月分别建立了杨树浦部委和引翔港部委。张浩是杨树浦部委的第一任书记。张浩担任书记后,深入杨树浦路沿线的工厂和工人居住区,与工人群众打成一片。他是领导工人斗争的一员猛将,他的拚死斗争精神给工人群众留下了深刻的印象,党内同志都称赞他是“英勇不屈的模范党员。”

△中共杨树浦部委机关原址(今长阳路斯文里13号)

1933年,张浩化名李复生,到莫斯科担任中国共产党驻共产国际代表。1935年7月,张浩作为中共代表团成员出席了共产国际在莫斯科召开的第七次代表大会(简称“国际七大”)。这次大会,共产国际决定建立“世界反法西斯人民阵线”,团结一切可以团结的力量,反对最危险的敌人。张浩参与制订了这一具有伟大历史意义的策略路线的工作。这时,中共中央在长征途中和共产国际失去了联系。会后,共产国际决定派人向中共中央传达“国际七大”精神,这是一个十分艰巨的任务,因为不但路途难行,要穿过杳无人烟的沙漠,还要经过重重关卡,不能携带片纸只字,必须把文件和密码印在脑子里。因此派回国的同志不仅要机智勇敢,立场坚定,有应付敌人的丰富经验,而且还要在党内有一定声望,为国内同志所熟悉和信任。经过组织上的慎重考虑,决定派张浩回国执行这一任务。张浩不顾身体多病,勇敢地承担起这个危险而有历史意义的任务。“张浩”这个化名就是在这时起的。他化装成一个蒙古商人。身着一件无面的羊皮大衣,赶一匹骆驼,从蒙古入境,风餐露宿,忍饥挨饿,跨越沙漠,穿过关卡,长途跋涉3个月,于1935年11月到达陕北定边。不久又赶到瓦窑堡,见到了毛泽东、周恩来等中央领导,向中央传达了共产国际七大精神,胜利完成了任务,并以带回的密码,恢复了中共与共产国际的联系。12月25日,党中央在瓦窑堡召开了政治局会议,确定了抗日民族统一战线的政策。

这以后,张浩担任了党的白军工作委员会书记。白军委员会主要做国民党军队的统一战线工作。从此,他穿上军装,开始了戎马生涯。1937年全面抗战爆发后,张浩被选为中央军委委员,还被任命为八路军一二九师首任政委,师长是刘伯承、副师长是徐向前。一二九师在他们的率领下,奇袭杨明堡敌军机场,击毁敌机24架,与一一五师并肩大战娘子关,重创敌寇。12月,又粉碎日军对晋东南的六路围攻,使敌军伤亡惨重。一二九师创建的以太行山为中心的敌后抗日根据地,成了“向日本军作战的最坚实的堡垒”。

紧张的战斗,频繁的工作,使张浩的体力渐渐不支。1938年初,中央决定调张浩回延安做职工运动工作,由邓小平接任一二九师政委。

△1939年9月,张浩(中)、毛泽东(右)和林彪(左)合影

1940年4月30日在延安举行的庆祝“五一”大会上作报告时,张浩突发脑溢血,引起半身不遂,一病不起。不久发现他的心脏肿大三倍,肝脾肿大,肺水肿,进而全身水肿,两脚肿得连鞋袜也穿不上。对张浩的病情,中央十分关切,在毛泽东的建议下,中央请求苏联派专机接张浩到苏联治病。当专机到延安时,张浩却坚决要求把机会让给其他伤病员和烈士后代。毛泽东只好尊重他的意愿。1942年3月6日,张浩在延安中央医院不幸逝世,年仅45岁。

张浩在弥留之际说:“我奋斗了20年,现在看到了曙光,却要走了,没有看到胜利,终生遗憾。”他恳请党中央,死后将他埋葬在桃花岭,与党中央的驻地杨家岭隔河相望。张浩说:“我要天天望着党中央、毛主席”。张浩同志逝世后,毛泽东为他写了墓碑,还对大家说:“让张浩同志天天监督我们!”表达了对张浩同志的敬重和取得革命事业必胜的决心。

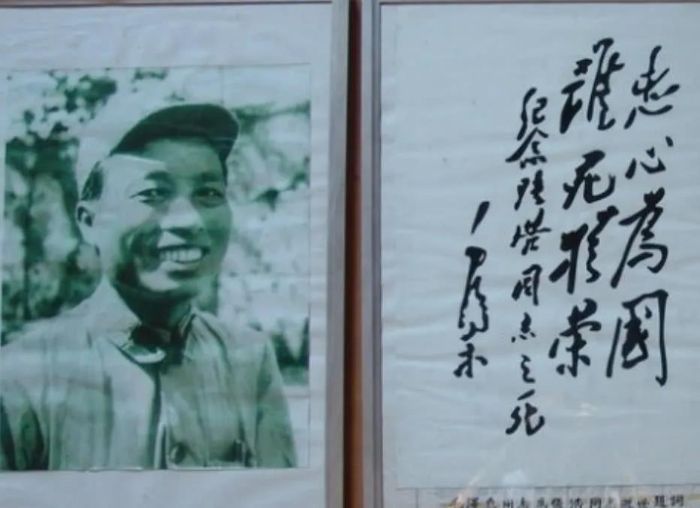

在公祭仪式举行时,毛泽东对朱德等同志说:“张浩是一位很好的同志,他的去世,是我们党的一大损失,我心里非常难过。我想,同志们的心情也是如此。为表示我们对他的敬意和怀念之情,我提议,他的灵柩由我们几个主要领导人亲自抬”。这样,才有了毛泽东唯一一次为战友执绋安葬的故事。毛泽东还为张浩题写挽联:“忠心为国,虽死犹荣”。

△毛泽东为张浩题词手迹