百年历史 亚洲著名

百年历史 亚洲著名

上海杨树浦发电厂

(原上海电力公司)

一、概况

上海杨树浦发电厂位于杨树浦路2800号,南濒黄浦江,占地13.48万平方米。1990年,全厂有9台锅炉、14台汽轮发电机组,设备总容量26.15万千瓦,设备可调小时8107小时,设备平均年利用小时4731/小时,年发电量12.35亿千瓦时,供电煤耗率417克/千瓦时,比1949年下降273克/千瓦时,供热量8114.7太焦,占全市供热量的21%。年末,职工总数2269人。杨树浦发电厂已成为兼有发电、供热、变电功能的电厂。

二、历史沿革

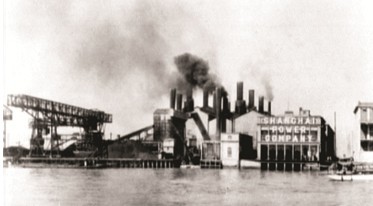

1908年,上海公共租界工部局因电气处经营的新中央电站已无扩展余地,决定在杨树浦沈家滩购地39亩(25740平方米)筹建“江边电站”。1913年4月12日投运。1929年8月,工部局电气处售予美商,改名上海电力公司。太平洋战争爆发,电站被日军占领。1944年7月,美商上海电力公司由日伪“华中水电公司上海电气分公司”管理。抗日战争胜利后,公司发还美商经营。上海解放前夕,美商上海电力公司职工在中国共产党地下组织领导下,开展护厂斗争,完整地保护了设备并正常向全市供电。

1950年12月30日,中国人民解放军上海市军事管制委员会对美商上海电力公司实行军事管制。1954年,改名为上海杨树浦发电厂。

三、企业生产

1908年建厂时,安装4台英国制造的锅炉和2台2000千瓦德国制造的汽轮发电机组,全部工程耗银50万两,发电煤耗率1359克/千瓦时。至1923年,共有锅炉26台,汽轮发电机组12台,总设备容量12.l万千瓦,蒸汽参数气压是1.38兆帕,气温300℃。

至1929年,电站总设备容量16.1万千瓦,最高负荷和发电量从1925年的7.66万千瓦、3.5亿千瓦时上升到11.16万千瓦和6.2亿千瓦时,发电煤耗率为780克/千瓦时。在全市各电力公司中成本最低、电价最廉。1936年,总容量增至18.35万千瓦,发电量8.71亿千瓦时。

太平洋战争爆发后,1944年,6号机和6、8号炉被日军拆走。同年11月起,遭美国飞机4次轰炸,中弹42枚,11号机、水泵房、卸煤设备等被炸坏。1945年,发电量降至2.98亿千瓦时。抗日战争胜利后,电站设备整修,将锅炉大部分改烧由美军提供的燃油,后改烧美商供应的重油,发电能力得到恢复。1948年,有欧美各国制造的锅炉23台、汽轮发电机组15台,发电出力为19.85万千瓦,年发电量10.42亿千瓦时,分别占全市的78%和81%。 解放后,美国实行经济封锁,燃油中断,改为烧煤。1949年12月,发电量从6月份的5400万千瓦时回升到7500万千瓦时。1950年2月6日,美制国民党飞机猛炸电站,60余人伤亡,13台炉、6台机以及输煤皮带、水泵房等遭严重破坏,全站停止发电。翌日,陈毅市长、潘汉年副市长亲临电站视察、慰问。在市人民政府及社会各方支援下,经全体职工日夜抢修42小时后,25号烧油炉和10号机首先恢复发电。在输煤皮带尚未修复时,组织人力给锅炉上煤,到3月15日发电能力已恢复到5.5万千瓦,至5月上旬抢修基本结束。电站实行军事管制,成为国家管理的企业后,全体职工发扬主人翁精神,在短期完成全部锅炉烧煤改造。1952年底,发电设备容量恢复到20.85万千瓦,年发电量10.45亿千瓦时,供电煤耗率从1950年的704克/千瓦时下降到601克/千瓦时。1953年,全厂在生产管理上实行计划检修,改进操作技术,加强经济调度,使各项技术指标不断进步。1955年,发电设备容量已达21.62万千瓦,年供电煤耗率进一步降至548克/千瓦时。

1953年,电厂进行解放后第一次扩建,1956年11月15日竣工投运,单位造价1495元/千瓦。1961年2月起,大部分锅炉陆续改为烧油,日耗油量曾达1593吨。

1962年8月2日午夜,七号强台风袭沪,黄浦江水位猛升至5.49米,江水冲垮定海桥畔的防汛墙,经杨树浦路涌倒围墙、灌入厂区,汽机房积水最深处达1.8米,当晚,留厂职工奋力抢救,使4、16号机维持运行,其余机组均遭水淹,8月6日晚才基本恢复正常。

1965年10月,水利电力部安排承担直流炉中间试验,要求在拆除的3号机组位置安装国产第一台220吨/时,9.81兆帕,540℃的直流锅炉和双水内冷的2.5万千瓦背压式机组。全厂职工密切配合,采用小爆破法炸碎旧钢筋混凝土基座,并在土建基础完工后,日夜奋战,仅23天就完成锅炉本体安装。1969年6月,工程全部竣工,12月1日投运。全厂设备容量增至25.42万千瓦。到1981年,烧油的31、32号炉再改回烧煤。

1978年5月,扩建2台国产220吨/时、9.81兆帕、540℃的锅炉和2.5万千瓦背压式汽轮发电机组及1座高180米的烟囱,21号机、34号炉和22号机、35号炉先后在1980年4月和1981年3月投产,新建的控制室也随即启用。继已建的东线和西线供热管道投运后,北线也在1981年投运。供热管道已发展到电厂附近2.5公里半径的范围,向110家工厂供汽,节约能源和环境改善的效果十分显著。为使全厂烟气排放达到国家规定允许量,还耗资915万元用于烟气除尘。1981年11月开工建造的长120米,宽15米西港码头也在1982年11月建成。

1985年4月,华东电业管理局决定兴建一座220千伏3台18万千伏安主变压器的变电工程,其中包括穿越黄浦江底直达浦东岸边的电缆隧道。1988年2月13日,由闸北发电厂供电的220千伏电缆和第一台主变压器竣工,于3月16日投运。